| 西脇市内散歩と山城 鳴尾山城/比延山城と下比延城/西脇城・野村城 |

Ⅰ 2002年07.20

職業訓練所〜鳴尾山城〜旭ヶ丘団地(愛宕山登山口)

Ⅰ 2002年07.20

職業訓練所〜鳴尾山城〜旭ヶ丘団地(愛宕山登山口)Ⅱ 2002年07.20城山公園〜比延山城

Ⅲ 2004年05.15鳴尾山城(愛宕山)〜啼山

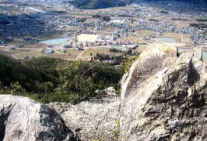

鳴尾山城から眼下に野間川・西光寺山・数曾寺山塊

近畿の山城: 鳴尾山城(野村山城) 野村城(野村構居)

比延山城と比延前田遺跡(三ノ丸居館:下比延城?) 西脇城

来住家住宅(来住梅吉邸)

Ⅰ西脇市職業訓練所〜鳴尾山城〜旭ヶ丘団地 H14.7.20

杉原川が野間川を挟み込み 加古川に合流する地点の上原神社(妙見堂)は永禄年間(1558-70)野間山城有

田修理太夫重利の被官・上原氏の野村城。その詰城:鳴尾山城が南北に連なる鳴尾山独立丘陵の北端愛宕山にある。

田修理太夫重利の被官・上原氏の野村城。その詰城:鳴尾山城が南北に連なる鳴尾山独立丘陵の北端愛宕山にある。天正6年(1578)羽柴秀吉が三木城攻めで滝野五峰山・光明寺に陣を敷き贈られた「大将に向ふかたきはなき 尾山ことに所も加東光明寺」歌がある 敵(かたき)がないの掛言葉で勝とう=加東郡功名=光明寺に通じ鳴尾山は五峰山-引

尾山延びる送電線が引尾山から尾を引き鳴尾山の尾がなくなったという新ナキ山伝説はどうでしょう…?。鳴尾山落城秘話に其の名の伝承が残されています。

尾山延びる送電線が引尾山から尾を引き鳴尾山の尾がなくなったという新ナキ山伝説はどうでしょう…?。鳴尾山落城秘話に其の名の伝承が残されています。鳴尾山城:主郭を半周する帯曲輪沿い随所に石積・石垣を見る

鳴尾山城は板波集落旭ヶ丘団地の奥から愛宕山神社参道が整備されており山頂には愛宕社が祀られる。地蔵堂側に縄張りと登山コース城址案内板が立つ登山口の西側の職業訓練所の最奥にテニスコートや駐車場から愛

此処より南200m程の尾根上にあった古墳を復元されたもので墳丘には板石を組合せた箱式石棺の様子が観察でき石棺の内側には朱を塗り副葬品が全く納められていない等説明版もある。巡視路を山稜に向かい進む。鉄塔を過ぎ巡視路の分岐を見送り稜線へ直

鳴尾山(啼山)

小さな山塊なのでこのまま南端へ抜けたいが先に丘陵裾を一周しており長い車道歩きは敬遠。しかし鳴尾山のピークへは行って見たいので南への踏跡を進むと羊歯類に覆われた踏

跡は10分程で鳴尾山(3等 236m)に着く。雑木で展望はないが僅か南端に腰をおろせる露岩の目前には深い鞍部を挟み鉄塔ピークが見えるが今日は此処で引返す。

跡は10分程で鳴尾山(3等 236m)に着く。雑木で展望はないが僅か南端に腰をおろせる露岩の目前には深い鞍部を挟み鉄塔ピークが見えるが今日は此処で引返す。先ほど登りついた分岐を2-3分降ると露岩の続く稜線となり東面に素晴らしい展望が拡がる。加古川が野間川とも合流して本流となって眼下を横切り直ぐ下手で名勝闘流灘の滝瀬を経て悠々と流れていく様が窺え比延山城や金城山数曾寺山塊婆々岩-比延山清水寺や西光寺山正面奥には白

髪岳を望み短いが素晴らしい展望岩尾根を城へと良く踏まれた道だが鳴尾山山頂や展望地の様子からは一般道ではなさそう?。

髪岳を望み短いが素晴らしい展望岩尾根を城へと良く踏まれた道だが鳴尾山山頂や展望地の様子からは一般道ではなさそう?。鳴尾山城西北の堀切(空堀)側石垣

西方には五峰山〜引尾山の連山も見える。良い道が藪っぽくなった頃北端のピーク鳴尾山城址の堀切に降りて愛宕参道側に出てきます。目前に3-4m程の斜面を越すと愛宕社を祀る本丸址の広い平坦地に出る。堀切

には石積も見られるが本丸の周囲を石積・石垣で固めている。鳴尾山城(愛宕山176m)は単郭を帯曲輪が囲う城だが北面・西面虎口下方にも1〜2段の曲輪が存在しているのかも?。

には石積も見られるが本丸の周囲を石積・石垣で固めている。鳴尾山城(愛宕山176m)は単郭を帯曲輪が囲う城だが北面・西面虎口下方にも1〜2段の曲輪が存在しているのかも?。切岸を石垣で補強した上原氏の最期の詰の城を後に愛宕神社参道を下り始めると眼下に西脇市街地が拡がる北方にかけて展望が素晴らしい。5分位!!で旭ヶ丘団地の奥の愛宕山入口道標のある取付地点に下り車道に出たところに城址案内板がある。此処から15分ばかり山裾を西方に向えば西脇市職業訓練所の駐車場(AM8:10)に帰りつく。

Ⅱ 城山公園〜比延山城〜比延町 H14.7.20

西脇市街から566号線を鹿野町へ向かい黒田庄への標示を見て294号へ左折する分岐地点の左北に比延の

城山(富士型に整った山容)が望まれる。登山口の城山公園は無料駐車場(約50台は駐車可)もあり便利です。

城山(富士型に整った山容)が望まれる。登山口の城山公園は無料駐車場(約50台は駐車可)もあり便利です。比延山山頂から西脇市側の眺望

取付はグラウンドを横切った先にあり「比延山城跡登山口」の導標と整備された山道が山頂まで続き岩場・急斜面にはロープも張ってある。車で城山公園へは入口の公園の案内板が足下に落ちていたりして分かりにくい

が城山グリーンヒル・スピードウェイ(ラジコン・カー専用走行場)があり入口奥には城址説明板と公園駐車場(AM8:30)がある。

が城山グリーンヒル・スピードウェイ(ラジコン・カー専用走行場)があり入口奥には城址説明板と公園駐車場(AM8:30)がある。城山の姿を仰ぎ見ながらグラウンドを横切ると取付導標が目につく。よく踏まれた山道で蜘蛛の巣払いの枝葉が必携の雑木林が続くが直ぐにロープも続く露岩混じりの急登が待つ。このルートを回避して登るルートもある。一気に展望も拡がるはずだが…傾斜も緩くなると比延山城址碑の建

鹿野町安楽寺付近からの城山(比延山城)

発見され元の場所に戻された。比延山や西光寺山・数曾寺山塊白山-妙見山も見えるが展望はいま一つ。北曲輪群の城山(4等3角点 287m)で休憩。此処なら頂部に露岩も点在し西面は遠めにも確認出来る大岩壁が自然の要害を呈している。西脇市街から西正面には野間川に沿って北へと笠形山から飯森山-千ヶ峰・篠ヶ峰・三角点山を始め東播磨から丹波へと

播磨丹波境界の馴染みの峰々をはじめ丹波から南下する加古川本流を望み岩頭部は眺望絶佳の展望台です。

播磨丹波境界の馴染みの峰々をはじめ丹波から南下する加古川本流を望み岩頭部は眺望絶佳の展望台です。鳴尾山城山麓にあった野村構居の城主有田氏と同様:比延山城の城主も 赤松円心の長子範資(のりすけ)の三男・掃部守直頼が有年城(赤穂市)に

拠って本郷氏を名乗り其の子本郷弥三郎頼兼が比延山城を築いたといわれ鳴尾山城と同じ赤松一族の城。

共に居城としてではなく詰城として存在したようです。三角点から北へ明確に続く踏み跡を辿ります。

拠って本郷氏を名乗り其の子本郷弥三郎頼兼が比延山城を築いたといわれ鳴尾山城と同じ赤松一族の城。

共に居城としてではなく詰城として存在したようです。三角点から北へ明確に続く踏み跡を辿ります。比延山登山のフイナーレは北麓の鎌谷下池

傾斜も緩やかになると羊歯類に覆われた雑木を抜けて出て来たグリーンの芝生の湿地帯に中にピンクの綺麗な小花(ベニバナセンブリでしょうか?)だけが目につきます。左手の林道幅の道は広い空き地となって運送会社の車両置場北側へ出てくる。そのまま車両置場を通らせてもらってもよいが日本へそ公園へ通じる294号線に出るゲートで遮断された林道を降りて城山公園に戻ってくる(AM9:30)。

Ⅲ旭ヶ丘団地〜鳴尾山城〜鳴尾山(啼山) 2004年05月15日

以前・西脇市職業訓練所から経ヶ芝古墳横から鳴尾山を目指したが今回妙見山〜段之城を廻った後、中町から西脇市に向かい天目一神社(平野神社)から大木城(平野山)に立ち寄り 啼山の小山塊の縦走を兼ねて鳴尾山城に登るので野間川沿いの加西市に向う県道34号で東側山麓の旭ヶ丘団地に向かう。住宅内の車道側

登城口は此処からで愛宕神社参道への道標もある。参道を僅か10分程で素晴らしい展望が拡がり腰曲輪を越えると愛宕社を祀る山頂の鳴尾山城。三段ほどの帯曲輪が主郭を取り囲む輪郭で愛宕社の後ろに虎口部の遺構が主郭南側へ下る高圧鉄塔の建つ側のは水場跡の石組があり更に主郭を取巻く帯郭には石垣の痕跡を残した石積を諸所に見る。一番明確に綺麗に残されているのが南尾根を遮断する堀切部にあった。址迄は整備された参道だが小山塊で独標的な鳴尾山への物好きな登山者はいないのか石垣跡案内標の取付き・細道はシダと雑木藪で覆われ気付く人もいない様子。此

縦走・露岩の展望台から野間川・加古川合流地点と金城山方面

送電線鉄塔少し手前で藪の中に分け入り展望はまったくないシダや雑木の藪に隠れた三角点石標を探し出すのが大変かも!!。鉄塔下付近は展望休憩の適地で西正面には野間川に山端を落とす角尾山と五峰山の台形山容や二つの丘を並べる雄岡山・雌岡山六甲山系を望む。巡視路を下るだけの道は20分程でJR加古川線側に降り、滝野社インタ〜西脇市街地へ通じる旧175号(県道17号線)を戻り板波の踏切を渡って道なりに進んだら墓地に出て前を擦り抜けると今度は自動車教習所の敷地に入り、フエンス沿いを出た所が旭ヶ丘団地の東口だった。

旧来住家住宅(来住梅吉邸) 国登録重要文化財(平成14年2月14日) 西脇市西脇

童子山公園西山麓を杉原川に沿いに南下、中央通りの交差点角に情報未来館がある。木綿生地の播州織が

盛んだった昭和中頃までは 其の中心地:西脇市から

中・八千代・丹波山南の地までも織機の音が響いていた。今は織機の音も絶えて鋸屋根だけが残る工場跡の姿さえ数少なくなっている。情報未来館には日替わりでシェフが代わり日によって和〜洋と違った味やメニューが楽しめるレストランがある。

盛んだった昭和中頃までは 其の中心地:西脇市から

中・八千代・丹波山南の地までも織機の音が響いていた。今は織機の音も絶えて鋸屋根だけが残る工場跡の姿さえ数少なくなっている。情報未来館には日替わりでシェフが代わり日によって和〜洋と違った味やメニューが楽しめるレストランがある。窓越しに豪邸の大屋根と虫籠窓、正面玄関の大戸が大きく開かれ玄関土間奥には紺地に染め抜く”二引き両”(足利氏家紋)の暖簾を見る。母屋・離れ・客湯殿が国の重要文化登録来住家住宅母屋は大正4年(1915)に起工

渡り廊下側から母屋と離れ座敷・庭園を眺める

手の込んだ技をふんだんに使って建てられた豪邸で母屋座敷の床と天井は屋久杉で書院の欄間は紅葉に水流をあしらって百人一首”千早ぶる 神代も聞かず竜田川…在原業平”を表わし天井は矢筈張り、他に船底を下か

巧みに生かし雲にかかる月を表わし対して時鳥が埋め込まれ此れも百人一首”ほととぎす 鳴きつる方を眺むれば ただ有明の月ぞ残れる(後徳大寺左大臣=藤原実定)”を表わす。そう思えば玄関土間の陳列台の中に百人一種も置かれていたが

読み札は”手書き”。裏側にでは幸せを呼ぶ動物「蝙蝠」がリアルに彫られ目に黒珊瑚が埋め込まれている。これ等・座敷や離れの彫刻は姫路の彫物師市川周道の手になる。また障子は夏用に一部を取り外されるが、桟や雨戸の

巧みに生かし雲にかかる月を表わし対して時鳥が埋め込まれ此れも百人一首”ほととぎす 鳴きつる方を眺むれば ただ有明の月ぞ残れる(後徳大寺左大臣=藤原実定)”を表わす。そう思えば玄関土間の陳列台の中に百人一種も置かれていたが

読み札は”手書き”。裏側にでは幸せを呼ぶ動物「蝙蝠」がリアルに彫られ目に黒珊瑚が埋め込まれている。これ等・座敷や離れの彫刻は姫路の彫物師市川周道の手になる。また障子は夏用に一部を取り外されるが、桟や雨戸の京都の鞍馬・貴船・加茂川や生駒石等が使われ手水鉢・春日燈篭等13ある種々の灯篭にいたるまで名品揃いです。しかも阪神淡路大震災を経験して尚、狂いのない建物の伝統に耐震性を加えた優れた技術が見てとれる。家族用に玄関と台所の間・中土間に湯殿があるが離れの方にも客湯殿があってイタリアか

煉瓦造り水槽と防火壁・左に味噌醤油等の蔵・右の台所からは余熱を外に廻して

湯湧しに利用し煉瓦煙突(右手前)に抜いている(修理改築で上部はカットされているが)

手漕ぎポンプで上層へ汲み上げて客湯殿へ送水され洗髪用のシャワーも備えられトイレには陶器の履(下駄!)、便器には着物の裾が触れないように座椅子状の器機が備えられ来客を丁重に扱う当主の心配りが感じられる。高架水槽は煉瓦積みで水槽左右及び屋敷東西に洋風左官仕上げの煉瓦塀とコンクリート塀が築かれてい

食客として逗留していた橋本関雪【貿易商の橋本海関(旧明石藩の儒学者)の長男として神戸に生まれた近代日本画壇の重鎮で】が描いたもので為書も残る。昭和8年(1933)帝展に出品し高い評価を受けた「玄猿」から以後・猿の画家としてのイメージが定着している。昭和3年後の首相犬養毅、昭和15

母屋の大屋根と虫籠窓・客門!屋根の七福神と 瓦は小振りの特注品

来住景政縁故の方か(二引き両)家紋からは足利氏と関係深かった赤松一族所縁かとも思ったが其の件は一切不詳。当主:来住梅吉氏は大正2年(1913)代々土地収入で財を成していた父の本家に婿養子に入られ大正9年には西脇商業銀行(後:神戸銀行に合併)設立の発起人となり昭

和15年

(1940)播州銀行西脇支店長に就任した銀行家。来住邸は昭和42年(1967)76歳で死去、妻:きくゑさんが亡くなられた後は遺族の方で大切に邸宅の管理が続けられていたが、

和15年

(1940)播州銀行西脇支店長に就任した銀行家。来住邸は昭和42年(1967)76歳で死去、妻:きくゑさんが亡くなられた後は遺族の方で大切に邸宅の管理が続けられていたが、今では用材はもとより技術的にも再現することが困難とされる家屋を文化財として保存していく為、まちづくりにも活用して欲しいとの思いから30年来無住ではあったが平成13年10月・土地と家屋すべてを西脇市に寄贈されました。平成15年5月より一般公開されているが此処を見学だけではなく市街地活性化事業・第1号(まちづくりの拠点施設)になっており和室は地元学生がお茶の練習や句会・活花や茶道教室や舞踊等にも利用される。

(現地 来住家住宅案内板及びパンフと館内諸所の説明書 ボランティアガイドを参考)

鳴尾山城 比延山城 大木城(野中城)西脇城

鳴尾山城 (鳴尾山砦・野村山城!!) 愛宕山176m 西脇市板波町城ケ谷

鳴尾山(なきやま)城は西脇市南部と加東郡滝野町境界線を南北に連ねる独立山塊の最高峰鳴尾山236m)

の北端に位置する愛宕山(標高176m 比高約110m)山頂の鳴尾山城の主郭を置く。此処に愛宕神社が祀られており麓の旭ヶ丘団地から参道(登山道)が整備されています。

の北端に位置する愛宕山(標高176m 比高約110m)山頂の鳴尾山城の主郭を置く。此処に愛宕神社が祀られており麓の旭ヶ丘団地から参道(登山道)が整備されています。主郭を帯曲輪が囲む小さな単郭の山城だが薮の中に遺構は比較的良好に遺されている。北の山裾を流れる野間川が東からは丹波と播磨を繋ぐ幹線の街道が通り南には加古川。その合流する逆三角州のように囲まれ自然の外堀を構成する城跡を要衝を見下ろす山頂にあった。主郭(南北20m・東西18m)を中心に土塁付の幅広い通路兼帯曲輪が取巻き 南の尾

根続きは堀切を設け曲輪の周囲は石垣積みで防御の補強改修が為されている点で戦国時代末期と考えられます。

根続きは堀切を設け曲輪の周囲は石垣積みで防御の補強改修が為されている点で戦国時代末期と考えられます。城の南側には水場跡

天正3年(1575)貝野城・段之城「荒田城合戦」の時期、別所孫右衛門重棟<後の 八木城主>によって在田氏の野間山城と共に攻められ落城し以後は栗山氏が在番していたとされる。赤松一族の在田氏の城なら室町時代の築城で、 後期の石積み改修時期も野間山城と同時期ではなかったかと考る。この頃

の山城は合戦時に立て篭もる「詰め城」で普段は見張り番がいるだけで物見櫓と小屋程度の設備しかなかった。城主は天文年間(1532-55)在田氏の配下にあった野村構居の上原氏で鳴尾山城(野村山城)は其の詰城として築かれたと考えられる。

の山城は合戦時に立て篭もる「詰め城」で普段は見張り番がいるだけで物見櫓と小屋程度の設備しかなかった。城主は天文年間(1532-55)在田氏の配下にあった野村構居の上原氏で鳴尾山城(野村山城)は其の詰城として築かれたと考えられる。野村構居からは西南約1.3kmあり・少し距離がある様なので下屋敷や上屋敷等があったと考えれば最初に此処に登ってきた職業訓練所経ケ柴古墳のある西山麓に字「土居下」があり(位置不詳)本丸虎口も西面の急

斜面側にある。天正の戦乱期には野村城ではなく 城下の西山麓に居館があったと思える?.。上原氏は戦国時代の混乱に乗じ這田荘重国郷の実権を握るが自立の困難さから

斜面側にある。天正の戦乱期には野村城ではなく 城下の西山麓に居館があったと思える?.。上原氏は戦国時代の混乱に乗じ這田荘重国郷の実権を握るが自立の困難さから鳴尾山城帯曲輪切岸東面の堀切を右へ回り込むと石積と土塁付き横堀に?

自らも当時北播磨全域に覇権を広げていた在田氏の被官人となる。野村構居は永禄元年(1558)には北播磨進出を狙う同族赤松家の豊地城主別所重棟の夜襲を受けて落城・上原兼親は自刃。野村山城(鳴尾山城)もま

た同様に天正3年(1575)重棟の攻撃に落城し這田荘も別所氏の支配地となるが上原氏がその後どうなったのかわかっていません。永禄年間後期頃には別所氏配下の栗山氏が居城していたともいわれます。

た同様に天正3年(1575)重棟の攻撃に落城し這田荘も別所氏の支配地となるが上原氏がその後どうなったのかわかっていません。永禄年間後期頃には別所氏配下の栗山氏が居城していたともいわれます。鳴尾山城は小規模ですが特徴的な構造をもち市内でも保存状態のよい城跡のひとつで愛宕社を祀る本丸址から鳴尾山へ続く南尾根への取付きには山頂本丸下段の帯曲輪の切岸下を東へ捲く様に顕著な堀切を越えていく。堀切は直ぐ外側に低い土塁状を見て浅い横堀か通路を兼ねた帯曲輪

姫滝と左上民家背後の鳴尾山城

ほぼ同位置の高さ付近に残片的に見ることが出来る。愛宕神社裏手(西側)に虎口跡、送電線鉄塔の建つ南側へ帯曲輪を1段下がる降口に石組の水場跡がある。また登山口の野間川下流の重国橋(歩行者・自転車専用)の側に姫滝がある。伝説の”なき”山から落城の際:泣きながら城を後にする幼い城主の姫と関連付けたいが姫滝には別の伝承(割愛する)がある。

(現地鳴尾山城案内板 1994年 西脇市教育委員会 参照)

野村城(野村構居) 野村町字カマエ

野村城はR175バイパスのトンネルの西方にあり旧道の加古川に架かる野村橋を渡った直ぐ南側にある。車道

は県道17号に出てJR西脇市駅にほど近いところ。野村橋と県道17号の間に小さな祠と立派な石碑が建っている諏訪神社がある。美濃国の諏訪大社の分社で江戸時代・宝永年間(1704-11)庄屋の長井六郎兵衛光盛が当時の領主:甲府一橋家の許可を得て建立したもの。

は県道17号に出てJR西脇市駅にほど近いところ。野村橋と県道17号の間に小さな祠と立派な石碑が建っている諏訪神社がある。美濃国の諏訪大社の分社で江戸時代・宝永年間(1704-11)庄屋の長井六郎兵衛光盛が当時の領主:甲府一橋家の許可を得て建立したもの。野村構居:北東端から主郭内に建つ上原神社(妙見堂?)

戦国時代野村城は三木別所氏の夜討ちにあい落城し多くの死者が出た。城域の字「カマエ」の土地に神社を建立死者を弔ったという。室町時代より野村の住民の菩提寺であった金光山九品寺がこの頃幕府の一

村一ヶ寺令で廃寺となり高松の長明寺に宝仙院を建立した為諏訪神社が野村の人々の身近な信仰の対象となっていたが明治維新の神社統合令により廃社となり今の八坂神社に合祀されました。

村一ヶ寺令で廃寺となり高松の長明寺に宝仙院を建立した為諏訪神社が野村の人々の身近な信仰の対象となっていたが明治維新の神社統合令により廃社となり今の八坂神社に合祀されました。敗戦で制約がなくなると昭和30年代に小さな社殿を再建し、京大農学部演習林のメタセコイヤを譲り受け神社の神木とされました。廃寺となった九品寺本尊の阿弥陀如来像が今も長井家に祀られている(現地:石碑の由来記) 西脇市街地の東を流れる加古川に杉原川が合流し一気に水量を増した本流では岩盤の川底を削(そ)ぎ岸を削り落とす絶景を見せる。合流地点の下流に野村構居があり約4km下

流には奇勝・闘龍灘があり西の丘陵にある五峰山光明寺は南北朝期の観応2年(正平6 1351)足利尊氏と弟の直義が戦った光明寺合戦(観応の擾乱)の舞台となった事は太平記で知られます。

流には奇勝・闘龍灘があり西の丘陵にある五峰山光明寺は南北朝期の観応2年(正平6 1351)足利尊氏と弟の直義が戦った光明寺合戦(観応の擾乱)の舞台となった事は太平記で知られます。上原左京太夫兼親と有田修理太夫重則の供養碑

県道34号を西南へ約1.2km野村構居の詰城として愛宕山に築かれたのが野村山城(鳴尾山城)。有田氏の野村構居は最初は鎌倉幕府(北条氏)に仕えた信州諏訪氏一族上原俊房が弘安3年(1280)蒙古軍来襲の防備に派遣された北条時業(ときなり)に随行し弘安6年(1283)来住し野村城とし

て築城されたものと思われます。海のない山郷に住吉神社があるように此処にある上記の諏訪神社が其の証しか?。

て築城されたものと思われます。海のない山郷に住吉神社があるように此処にある上記の諏訪神社が其の証しか?。上原氏は戦国時代の混乱に乗じ這田荘重国郷の実権を握るが自立の困難さから自らも 当時北播磨全域に覇権を広げていた在田氏の被官人となる。3代目則重は赤松円心に従って武功を挙げ,5代目重隆は明徳の乱(1391年)に活躍・6代目秀重は嘉吉の乱(1441)に赤松満祐を諌めた人

として知られます。其の後城主は「多可郡史」等で語られる上原左京太夫兼親が「播磨鑑」等資料の有田(在田)修理太夫重利(則か!!? 元・野間山城主)被官人としての天文年間(1532-55)頃は上原民部少輔が城主だったともされます。

として知られます。其の後城主は「多可郡史」等で語られる上原左京太夫兼親が「播磨鑑」等資料の有田(在田)修理太夫重利(則か!!? 元・野間山城主)被官人としての天文年間(1532-55)頃は上原民部少輔が城主だったともされます。北西角から野村構居主郭の切岸(空堀を廻していたか!?)

戦国時代末期は野村構居跡の上原神社か妙見堂?裏に祀られる供養塔にある元野間山城主有田(在田)修理太夫重則の被官人上原左京太夫兼親が最後の鳴尾山城主だった様ですが?、隣の石碑にある

元祖:高橋九郎左衛門(源)長房・中祖:高橋藤兵衛とは?野村構居との関連も不明。永禄元年(1558)には北播磨進出を狙う同族赤松家の三木豊地城主(永録2年には依藤氏を滅ぼし豊地城を本拠?城として大規模改修している)別所重棟の夜襲を受けて落城し上原兼親は自刃します。

元祖:高橋九郎左衛門(源)長房・中祖:高橋藤兵衛とは?野村構居との関連も不明。永禄元年(1558)には北播磨進出を狙う同族赤松家の三木豊地城主(永録2年には依藤氏を滅ぼし豊地城を本拠?城として大規模改修している)別所重棟の夜襲を受けて落城し上原兼親は自刃します。その後の上原氏については不明。野間城主の有田修理太夫が元亀年間(1570-73)別所重棟と加西の青野で戦い此処で自害したといわれる。有田(在田)氏の本城・野間城の東方の入口に当たる野村構居は丹波と八千代の野間城を通り但馬に通じる街道の要衝でもある。野村構居主郭に建つ上原神社の背後に修理太夫重則と上原左京太夫兼親の供養碑が建てられており、共に親密な関係にあった

事が偲ばれるが同時に史実が複雑になってくる。永禄年間の城主を「ひょうごの城紀行」では修理太夫重利とされているが城の別名を野村山城とも記されます。

事が偲ばれるが同時に史実が複雑になってくる。永禄年間の城主を「ひょうごの城紀行」では修理太夫重利とされているが城の別名を野村山城とも記されます。加古川河原の内側に引水した溝は船着場!

寺院の山号とは異なりますので!?上原氏の野村城(野村構居)の「詰め城」は愛宕山に築かれた野村山城=鳴尾山城の事と思われます。野村構居の城

土塁や堀跡も石積みの残る畑地の段差も後世のものと判断出来ないが城域内に建つ野村城主・上原氏…の木標や「上原大将軍」と書かれた石柱や顕彰碑(明治期になってから建立されたもの)有田修理太夫重則と上原左京太夫兼親の供養碑や民家を抜け県道に出た諏訪神社の地の字名が”カマエ”で城の一部を示し野村城での死者を弔って建てられた神社が籠城戦を語る僅かに証となっています。

比延山城と比延前田遺跡(三ノ丸居館:下比延城?)

比延山城 比延山(城山)289m 西脇市比延町字城山・鹿野町

比延山城主は赤松円心の嫡男:範資(のりすけ)の三男掃部介直頼が有年城(赤穂市)に拠って本郷氏を名乗

自然地形を利用し約180mにわたって築かれた曲輪群は堀切状の鞍部を分けて北曲輪群と南曲輪群を分け小さな曲輪を連ねている。北曲輪群は南北朝期(1333-92)の本郷直頼が築城したものが残り、曲輪の削平が不十分で曲輪切岸も緩やかであるのに対し南曲輪群は・それぞれの曲輪がはっきりし曲輪間をつなぐ通路状や東斜面には腰曲輪も設けられている点で室町-中期(1392-1491)頃の山城の特徴を留

比延山城北郭の天然の岩の切岸

比延山城の西方を南北に流れる加古川は10数キロ遡れば篠山川・旧佐治川が合流する丹波国境、南山麓の比延谷川や北山麓切畑川沿いにも丹波国境の西国霊場清水寺・篠山市へ通じる戦略上の要衝にあって赤松播磨の丹波国境守備に就いていたものか。赤間氏(本郷氏)は南北朝時代に当地に配置された赤松庶流家で本郷直頼【山名氏との戦功により赤穂宇弥有年城によって本郷姓を称した。其の子弥三郎頼兼も明徳の乱等に戦功を挙げ、其の後に比延山城を築いて移り…此処を本拠として丹波国境の北播磨守備の任にあたった】頼木?と代々比延山城を本居城として続くが嘉吉の乱(1441年)以降は没落し復興後も比延山城に

は帰らなかったと伝えられる…が 後:比延氏を名乗るようになったといい荘厳寺本黒田家系図には黒田官兵衛の父は重隆・母は比延山城主・比延常範の娘八代?松が瀬の伝説では於松・松の前〉と伝わる。

は帰らなかったと伝えられる…が 後:比延氏を名乗るようになったといい荘厳寺本黒田家系図には黒田官兵衛の父は重隆・母は比延山城主・比延常範の娘八代?松が瀬の伝説では於松・松の前〉と伝わる。この本郷氏の歴史は比延山城の現状とも一致する。帰らなかった理由は姫路市夢前町にあるようです。明応3年(1494)城主:本郷四郎左衛門宗安が置塩城:赤松政則の命により護持構・やなぎ構 (護持構居の一部)・塚本構(姫路市夢前町)等を築き本郷一族が構主として居しています。要因不明ですが足利将軍家との口論から戦いとなり本郷一族郎党は尽く討死したと云われ現地構居説明板に記されています!。

(兵庫の城紀行「神戸新聞出版センター」及び西脇市教育委員会現地案内板等参照)

比延前田遺跡(三ノ丸居館:下比延城?) xxm 西脇市比延町・比延小学校内

居住性に乏しい坂本城や本郷氏代々の本拠とはいえ比延山城の尾根上は幅狭く長い自然地形に近い。詰城

として普段は丹波国境の位置にあり警戒の為、物見櫓を立て見張番を置く施設はあったことでしょう。北郭の露岩平坦地は狼煙台に最適。城山公園の無料駐車場からグラウンドを横切った反対側から登山道が山頂へ続く。

として普段は丹波国境の位置にあり警戒の為、物見櫓を立て見張番を置く施設はあったことでしょう。北郭の露岩平坦地は狼煙台に最適。城山公園の無料駐車場からグラウンドを横切った反対側から登山道が山頂へ続く。案内標示や岩場や急斜面にはロープ等整備されており北曲輪群の山頂岩場からの展望は良い。比延山山頂を本丸・城山の西山麓:西脇東中学校付近に

菩提寺だった戍亥寺や竹の内、堀xxの地名もあり通称"二の丸"が居館跡とも指摘され比延小学校の位置は古くより「三の丸」と呼ばれており、

菩提寺だった戍亥寺や竹の内、堀xxの地名もあり通称"二の丸"が居館跡とも指摘され比延小学校の位置は古くより「三の丸」と呼ばれており、比延山城:段曲輪が判り易い南郭で此んな感じ(三段程続く)

体育館・校舎建て替え工事による調査によって約50㎡を堀で囲った室町時代から安土桃山時代(天正1573-慶長1615)頃にかけ造営された居館跡【住居・石組み井戸・柱跡・杭を打ち並べた 柵・居館の約50m四方を幅4〜5mの堀

室町時代:比延山城の本郷直頼と其の子頼兼(本庄氏に改姓)の居館下比延城(舌被絵城)には芝の垣内・源四郎垣内・御坊垣内の字名が残るという。比延小学校のグラウンド南端に塀を廻らす住吉神社(鐘楼は住吉神社の神宮

住吉神社:南端の濠跡?延長線はJR線側へ…

住吉神社も城域だったと思え、神社鳥居からの参道沿い西へ一直線に側溝が延び河川段丘裾を走るJR加古川線へ延びる。JR線添い西堀の堀底には土手を掘り残した仕切り堀(堀内障壁)が設けられていたと云い居館の堀で・この様な防御設備が施されているのは非常に珍しいという。現状からも発掘時の一部遺構だけでも遺されていればと残念。なを黒田官兵衛誕生地との説もある黒田城主重隆の妻は比延城主常範の女の伝承からは此の居館であったか?。比延前山遺跡は西

三ノ丸居館 (比延小学校)の西側は加古川の河川段丘で比延小学校は居館を偲ばせる。遺構は再建工事後完全消滅して当時の様子を知る術は何もない。比延山城が此の地の有力国人領主・比延氏の城だったかどうかは資料がなく不明だが荘園領主:摂津国住吉神社荘園と神社を管理していた代官が南北朝期の戦乱に防衛機能を備えた政所として造営したものと推察されています。戦国時代に

堀跡の側溝?から二の丸(西脇東中学校)と比延山城

前夜・播磨を固める為、京街道を篠山・黒田庄から比延を経て姫路城に入る秀吉軍に信長への従意を示し大将秀吉には炭二十荷を贈っており、秀吉からは”炭の礼と比延に新市の興業を認める礼状”が遺されている。「ひょうたんの里」比延地区は地場産として栽培・作製されている「飾り瓢箪」は秀吉

丹波八上城波多野氏・黒井城荻野氏・東播磨の別所氏も当初は織田信長に従順の意を表わし機嫌伺い?の贈り物をしているが後に背いて羽柴秀吉や明智光秀軍に攻め滅ぼされます。赤松方でありながら秀吉の播磨攻めの時には秀吉方に付き但馬攻めに加わっていたのかもしれません。翌天正6年本郷采女正は別所氏に応じて三木城に籠城し天正7年(1579)平井山陣を攻めた別所方に参戦し討死したとも云う

。宝暦10年(1760)まで400余年戦乱の世を乗り切ったともされる?。ただ比延氏が山城を使用したという記録は残されていない様で?

。宝暦10年(1760)まで400余年戦乱の世を乗り切ったともされる?。ただ比延氏が山城を使用したという記録は残されていない様で?比延山三角点(北峰主郭)から二ノ丸・三の丸(学校グランド)を望む

三ノ丸居館も豊地城他播磨の殆どの諸城とともに天正8年播磨制圧と城割により 廃城となっていたと思われます。城主の弟好範の子が逃れて医者:入道道円として永住し、子孫が比延町に存続し繁栄していると云う。二ノ丸の西脇東中学校裏手に今は水田となっているが本庄塚(本郷出羽守の墓)の森が有り開墾(明治16年)された際:唐銭6枚が発掘され安楽寺に保管されているという。

(比延前田遺跡「蘇えった三の丸」等 西脇市教育委員会パンフ及び文化財調査報告書参照)

西脇城 西脇市下戸田・上野

西脇市街地の上野:ホームセンタ・コーナンの南側からカナート西脇=イズミヤへ 抜ける連絡随道の上一帯に

西脇城があった。城郭に興味を持つと此処にも城が在った事に気付く。車道を通っていては殆ど気が付かない南北僅か200m程の間には6-8m程の高低さがありイズミヤ側から見ると良く分かる。

西脇城があった。城郭に興味を持つと此処にも城が在った事に気付く。車道を通っていては殆ど気が付かない南北僅か200m程の間には6-8m程の高低さがありイズミヤ側から見ると良く分かる。西脇城

この高台(上野字柴添)にあり”城の垣内”名がある。西脇城の推定城域からは300-500m程東から南を加古川に流れ出る杉原川の合流点近く。北方に控える八日山裾から500m程南に流れ出た丘陵台地の先端付近に位置

するが大規模な市街地改修/整備され往時の地形など想像も出来ない。コーナン南端の連絡道上辺りは駐車場になっているが西隅に塀と玉垣で囲われ

するが大規模な市街地改修/整備され往時の地形など想像も出来ない。コーナン南端の連絡道上辺りは駐車場になっているが西隅に塀と玉垣で囲われた一角には大きな石仏を中央に左:五輪塔、右:西脇城主高瀬氏政所之趾」(高瀬氏の政所の意味なら荘園官吏にあたった在地土豪だったか!?)石碑が建てられています。 コーナン側からは 直接入れないので南側へ歩道の坂道を下ると加古川と杉原川の間に掘られたものか、流水のある溝が西脇

ホームセンタから「西脇城跡」の一画を望む

西脇市史・昭和53年度の市内の遺跡マップにも表示記載のない市街地開発で消滅した幻の城…!!ですが周囲を土塁で廻らせた方形の居館だったようです。鎌倉期には滝野荘と共に高瀬荘(現・西脇市街地一帯)が大和の大

城址の顕彰碑からは室町時代前期・赤松家一族の高瀬土佐守(氏政?)が初期城主だったのでしょう。高瀬氏は三木の別所長治に付いた為、羽柴秀吉に攻められ滅亡したとされます。其の後の城史は不明だが高砂城(高砂浦城):梶原景秀の臣円山兵庫頭祐則が西脇城主だったともいわれる。高砂浦城は毛利からの援助物資を三木城へ搬送する任にあたっていたので 三木城落城で梶原氏は秀吉方に降り城が廃棄された後は梶原氏の臣:円山氏が空城となっていた西脇城に入ったものでしょうか…?

|

|